Tag des Schulsports

Programm

Schwerpunkt: Sek I & II; Berufskolleg

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Seminarraum 0.103

Referent*in: Julia Terzic-Beljan, Aiko Möhwald & Elke Grimminger-Seidensticker

Social Media bzw. Soziale Medien haben in fast allen Lebensbereichen Einzug gehalten und sind fest in der Lebenswelt von Heranwachsenden verankert. Demnach ist es von Bedeutung, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Umgang damit unterstützt werden. Dazu gehört bei-spielsweise die Förderung der Medienkompetenz von Schüler*innen im Sinne einer kritisch-reflexiven Nutzung sozialer Medieninhalte. Dabei können fitnessbezogene Inhalte auf ver-schiedenen Social Media Kanälen (z.B. Instagram, YouTube, TikTok) und die dort vermittelten Körperideale sowie Fitnessversprechungen als Ausgangspunkt für eine vertiefte Auseinander-setzung mit der Thematik dienen.

Empirische Ergebnisse zeigen, dass das fitnessbezogene Social Media Handeln von Jugend-lichen als ein insgesamt ambivalenter Kontext gilt. Einerseits kann der Konsum fitnessbasierter Social Media Inhalte Jugendliche motivieren, um das eigene Sport- und Bewegungsverhalten zu steigern (Easton et al., 2018). Andererseits kann die Beschäftigung mit Fitnessinhalten auf Social Media Plattformen auch mit einem geringeren Wohlbefinden, mit psychischen Proble-men, Essstörungen und zwanghaftem Bewegungsverhalten bei Jugendlichen assoziiert wer-den (u.a. Raggatt al., 2018).

Im Rahmen des interaktiven Workshops sollen verschiedene (geschlechtsspezifische) in den sozialen Medien tradierte Körper- und Fitnessideale aus einer sportpädagogischen und -di-daktischen Perspektive aufgezeigt, reflektiert und diskutiert werden. Zudem sollen Möglichkei-ten dargelegt werden, wie körper- und fitnessbezogene soziale Medieninhalte (z.B. Fotos, Vi-deos) in den Sportunterricht eingebunden werden können, um Schüler*innen für eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit Social Media und deren verantwortungsbewussten Nutzung zu befähigen. Darüber hinaus bietet der Workshop die Möglichkeit eines Austauschforums für (eigene) Erfahrungen und Herausforderungen im Sportunterricht mit ebendieser Thematik.

Schwerpunkt: Primarstufe

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Halle 1

Referent/in: Dr. Meike Riedel

Als elementare motorische Fertigkeiten werden z.B. hüpfen, laufen, klettern, rollen, werfen, fangen oder balancieren bezeichnet (Winter & Hartmann, 2007, 261f).). Diese sogenannten grundlegenden Bewegungsformen spielen vor allem im Verlauf der motorischen Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle. Sie stellen eine ele-mentare Basis für das Erlernen und Bewältigen verschiedener sportartspezifischer Techniken dar und ermöglichen den Kindern eine erfolgreiche Teilhabe an der Bewe-gungs-, Spiel- und Sportkultur.

Damit sich die elementaren motorischen Fertigkeiten adäquat entwickeln und ausbil-den können, sind regelmäßige, ausgiebige und vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und –erfahrungen beginnend vom Kleinkindalter zwingend notwendig und unerläss-lich. Viele Kinder erreichen jedoch heutzutage nicht mehr die empfohlene tägliche Be-wegungszeit (Breuer, Joisten & Schmidt, 2020, 14). Die Bewegungsempfehlungen lie-gen laut den nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung für das Vorschulalter bei 180 min pro Tag und mehr, die aus angeleiteter und nicht ange-leiteter Bewegung bestehen kann (Rütten & Pfeiffer, 2016, 25). Ein andauernder Be-wegungsmangel wirkt sich negativ auf die motorische Leistungsfähigkeit (konditionelle und koordinative Fähigkeiten) und somit auch negativ auf die elementaren motori-schen Fertigkeiten von Kindern aus. Diese sind in der heutigen Zeit deutlich geringer ausgeprägt als noch in früheren Generationen (Breuer, Joisten & Schmidt, 2020, 14).

In diesem Arbeitskreis wird ausgehend von einer Geschichte vom „Kleinen Drachen Kokosnuss“ eine psychomotorisch orientierte Förderung der Basisfertigkeiten vorgestellt.

In einem Wechsel zwischen Vorlesen, kleinen Spielen und Bewegungssequenzen wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, selber als kleiner Drache die psychomo-torisch orientierte Förderung zu erleben und auszuprobieren.

Schwerpunkt: Sekundarstufe I & II

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Halle 3

Referent/in: Prof.‘in Dr.´in Claudia Steinberg & Rachel Wittschier

Die WebApp #digitanz richtet sich an Vermittler*innen, die eine Möglichkeit suchen, über eine digitale Inspiration in Bewegung zu kommen und kreative Prozesse mit Un-terstützung des Smartphones oder Tablets anzuleiten. Die WebApp ist kostenlos zugänglich und bietet viele Anregungen für kreative Aufgabenstellungen. Es wird kein spezieller Tanzstil vermittelt! Es geht vor allem um das spontane Bewegen, das Arbei-ten in Teams und Kleingruppen und das Choreographieren mittels der Anregungen aus der WebApp.

Nach einem kurzen einführenden Teil werden die Tools Mr. Griddle, Wortwolke, Rezepte und Raum vorgestellt und praktisch erprobt. Anschließen können Fragen an die Macher*innen gestellt und eine weitere Anwendung für den Sportunterricht im digitalen Raum erprobt werden.

• Die Teilnehmer*innen können digitale Tools als Hilfe zur Unterrichtsgestaltung verwenden.

• Die Teilnehmer*innen können digital gestützte Aufgabenstellungen geben.

• Die Teilnehmer*innen können digital gestütztes kooperatives Lernen initiieren.

• Die Teilnehmer*innen können Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten aber auch ohne bewegen (lassen).

Projekthomepage: www.digitanz.de

Schwerpunkt: 5.-13. Klasse

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Halle 4

Referent/in: Sina Trebing

Trampolinspringen macht Kindern und Jugendlichen großen Spaß. Im Gegensatz zur Backflip-Competition in der Freizeit geht es in dem für die Sekundarstufe I + II geeig-neten Fitnesssport um die rhythmische Ausführung von langsamen und schnelleren Schritten und Choreographien zu Musik im Bereich von 122 – 150 bpm.

Jumping Fitness auf dem Minitrampolin beansprucht mehr als 400 Muskeln und hat sich insbesondere zur Steigerung der kardiorespiratorischen Fitness als effektiv erwie-sen (Porcari et. al., Gülsah et al., Edin et al.) – und dies in gelenkschonender Weise.

Weitere positive Effekte stellen die Schulung der koordinativen Fähigkeiten, insbeson-dere der Gleichgewichts-, Rhythmisierungs- und Kopplungsfähigkeit (Hirtz, 1985) dar. Spielerisch können Bewegungsabfolgen erarbeitet werden. Die Reaktions- und Kon-zentrationsfähigkeit werden im Spontanspiel, Musikalität zudem durch eigene Konzeption geschult.

Somit ergibt sich eine schweißtreibende Kombination aus zentralnervösen Lernpro-zessen und Ausdauertraining.

In dem Workshop wird den Teilnehmenden zunächst die korrekte Technik auf den World Jumping® Trampolinen vermittelt, bevor die Grundschritte erarbeitet und dann in spontanen sowie in Kleingruppen konzipierten Choreographien der Beat der Musik in den Körper übergeht.

Schwerpunkt: Leicht vermittelbare Elemente der Schlagtechnik zur Optimierung von Sicherheit und Effektivität

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Sporthalle

Referent/in: Frank Holthöfer

Bei der Vermittlung des Badmintonsports in der Schule stellt neben der Erzielung einer gewissen Schlagsicherheit doch häufig auch die Generierung einer der Lerngruppe in Bezug auf die Gegebenheiten (Alter, Vorkenntnisse, körperliche Voraussetzungen) angemessenen Schlaghärte eine Herausforderung dar.

Im Hinblick auf diese beiden Lernziele ist die Entwicklung der Badminton-Schlagtechnik der letzten Jahre dem Ermöglichen zeitnaher Erfolgserlebnisse mit vergleichsweise einfachen Mitteln (auch im Anfängerbereich) eher zuträglich: nämlich weg von großen Schwungschleifen und den damit verbundenen Anforderungen an das korrekte Timing, hin zu eher kleinen schnellkräftigen Teilbewegungen mit hoher Effizienz.

In diesem Arbeitskreis werden diese praktisch geübt und Organisationsformen vorgestellt, wie man sie in der Schule vermitteln könnte. Dabei wird auch auf die große Bedeutung unterschiedlicher Grifftechniken im Hinblick auf Konsistenz und Effizienz der Grundschläge eingegangen.

Zum Ende wird es noch Gelegenheit geben, aus dem Plenum heraus Fragen zur Lauf- und Schlagtechnik im Badminton zu erörtern.

Lernmittel

PowerPoint zum Thema wird im Nachgang zum Download zur Verfügung gestellt

Schwerpunkt: alle Schulstufen

Zeitblock: 10:30 – 12:00 Uhr

Ort: Außenanlagen (Treffen im Foyer); bitte an Sonnenschutz denken; bei Gewitter oder Starkregen findet der Workshop in Halle 2 statt

Referent/in: Dr. Marcus Schmidt

Betrachtet man traditionelle Lehr- und Lernansätze, ist festzustellen, dass diese meist auf vor-geschriebene, personenunabhängige Idealbewegungen gerichtet sind. Auf Basis klassischer Informationsmodelle versuchen diese Ansätze vor allem durch eine hohe Ziel- und Lehrerori-entierung Abweichungen vom Idealbild zu minimieren. Abweichungen werden im Sinne dieser Konzepte als „Fehler“ interpretiert und sollen möglichst vermieden werden (Schöllhorn, 1999). Diese Vorgehensweisen finden häufig ebenfalls im Rahmen von Schulsport Anwendung. Die Möglichkeiten eine Sportart jedem Schüler und jeder Schülerin zugänglich zu machen werden dadurch jedoch zu selten ausgeschöpft und der Individualität von Personen und Bewegungen wird keine Rechnung getragen. Viele sportwissenschaftliche Studien und Experimente ver-deutlichen, dass Bewegungen nicht wiederholbar sowie zeit- und personenabhängig sind. Be-reits seit einigen Jahren rückt deshalb immer mehr der sogenannte systemdynamische Ansatz in den Mittelpunkt der sportmotorischen Forschung. Der Unterschied zu traditionellen Ansätze liegt darin, dass ein konstruktivistisches Verständnis von Variabilität/Fehlern und diese als not-wendiger Reiz für Lernen genutzt werden (Schöllhorn, Eekhoff & Hegen, 2015).

Basierend auf sportwissenschaftlichen Ansätzen zum Bewegungslernen werden in diesem Ar-beitskreis im Rahmen der leichtathletischen Disziplinen sowohl theoretisch als auch praktisch Umsetzungsmöglichketen vorgestellt und erprobt, deren Hauptanliegen ein hoher Variations-reichtum im Lernprozess ist.

Schwerpunkt: Grundschule

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Seminarraum 0.103

Referent/in: Philipp Hendricks

Sport und Bewegung stehen in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung kog-nitiver Kontrollprozesse, die unser Handeln bspw. im Bereich der Impulskontrolle oder des Problemlösens steuern. Der Förderung dieser sogenannten exekutiven Funktionen kommt im Sportunterricht eine hohe Bedeutung zu, da sie sich durch Bewegung und körperliche Aktivität effektiv fördern lassen. Das Potential für den Sportunterricht wird im aktuellen Lehrplan der Grundschule hervorgehoben, indem die Förderung der exekutiven Funktionen explizit gefordert wird (MSB, 2021, S. 200). Grundschullehrkräfte sehen sich dadurch mit der Herausforderung konfrontiert, die exekutiven Funktionen in ihrem alltäglichen Sportunterricht gezielt zu fördern. Hierbei sollten nicht nur kleine Spiele zur Entwicklungsförderung angeboten werden (u.a. Eckenbach, 2017), sondern die Förderung der exekutiven Funktionen gezielt in den Unterrichtsvorhaben implementiert werden. An dieser Stelle setzt das Dialogforum an. Nach einem kurzen theoretischen Input werden Umsetzungsmöglichkeiten und best-practise-Beispiele für die Grundschule erörtert. Hierbei steht insbesondere der Dialog zwischen den Workshopteilnehmer*innen im Fokus, um Beispiele aus der Praxis zu sammeln und neue Ideen zu entwickeln.

Schwerpunkt: 5.-12. Klasse

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Halle 1

Referent/in: Noah Marcel Pirk

Vor dem Hintergrund aktueller fachdidaktischer Konzepte (u.a. Gogoll, 2022) sowie den Kernlehrplänen Sport für die Sekundarstufe I (MSB NRW, 2019) und die Sekun-darstufe II (MSB NRW, 2014) besteht das zentrale Ziel sportunterrichtlicher Praxis da-rin, allen Schüler*innen ein mehrperspektivisches Angebot zu offerieren, Kompeten-zen im und durch Sport zu erwerben. Dahingehend erscheint es notwendig, im Sport-unterricht solche Lehr-Lernarrangements zu inszenieren, in denen das Wissen, Kön-nen und Wollen der Lernenden adressiert werden – die Heranwachsenden demnach schwitzend und reflektierend lernen.

Sportspiele als ein wesentlicher Bestandteil der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur bieten diesbezüglich ein enormes Potenzial, da hier vielfältige sportive und soziale An-forderungssituationen durch die Schüler*innen gelöst werden müssen (Trunk, 2013). Gleichwohl bringen insbesondere die klassischen Sportspiele (z.B. Fußball, Handball) in Bezug auf einen kompetenzorientierten Sportunterricht auch einige Probleme mit sich (u.a. geringe aktive Bewegungszeit aufgrund von Platzmangel, große Leistungs-heterogenität). Eine Alternative zur Ausschöpfung des Möglichkeitsraums und zur Re-duktion der Herausforderungen bei der Thematisierung von Sportspielen stellt das ko-operative Mannschaftsspiel Kin-Ball dar (Kanka, 2016). Kin-Ball wurde in den 1980er Jahren durch den kanadischen Sportlehrer Mario Demers entwickelt und ist das welt-weit einzige Sportspiel, das nach offiziellen Regeln gleichzeitig von drei Mannschaften à vier Personen gespielt wird (Barrette et al., 2010). Eine weitere Besonderheit des Sportspiels ist das Spielgerät – ein Ball mit einem Durchmesser von 1,22 m. Durch seine Spielregeln hat Kin-Ball ein hohes Aktivierungspotenzial und fördert neben mo-torischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ebenso das soziale Miteinander (Kanka, 2016).

Durch den Workshop sollen die Teilnehmenden einen praktischen und reflexiven Ein-blick in das Sportspiel Kin-Ball erhalten und sich über seine Einsatzmöglichkeiten im Schulsport austauschen.

Schwerpunkt: alle Klassenstufen

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Halle 2

Referent/in: Kevin Nolte

Der DBB stellt einen Leitfaden zum Minitraining öffentlich und kostenfrei zur Verfü-gung. Dieser ist dazu gedacht 6- bis 10-jährigen den Spaß am Basketball zu vermit-teln und gleichzei-tig technische und taktische Fertigkeiten spielerisch zu vermitteln (Maaßmann & Mayer 2020). Die selbe Motivation und auch ähnliche Probleme, wie z.B. unterschiedlicher Leistungsstand, unterschiedliche körperliche Voraussetzun-gen, unterschiedliche Motivation etc. hat der Sportunterricht. Daher können Übungs-formen und Trainingsplanung auf die Planung einer Unterrichtseinheit sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule übertragen werden, was in die-sem Workshop beispielhaft geschehen soll.

Schwerpunkt: 3. – 6. Klasse

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Halle 3

Referent/in: Dr. Veronique Wolter

Abwechslung, Erleben und Erkunden prägen die Bewegungswelt von Kindern und Ju-gendlichen. Der schulische Sportunterricht kann die Dimensionen der Vielfältigkeit und Neuartigkeit durch alters- und zielgruppengerechte Sinnesreize unterstützen und so-mit zu einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung beitragen. Alltagsmaterialien bieten durch ihren auf den ersten Blick ‚nicht-sportlichen‘ Bezug beste Gelegenheiten, neue Spiel- und Bewegungsformen zu erleben oder bekannten Aktionen eine neue Variation zu geben. Luftballons fliegen langsamer, aber auch weniger präzise, Bananenkartons verzeihen Absprungfehler und Teppichfliesen begrenzen plötzlich meinen Bewe-gungsraum (Scherer & Roth, 2008). „Aus methodischer Sicht eröffnen Alltagsmateria-lien also zahlreiche Perspektiven für die entscheidende Variation […] der Fertigkeits- und Fähigkeitsanforderungen“ (ebd., S. 26). Schlussendlich ist die Alltagsproblematik der Verfügbarkeit von ausreichenden traditionellen Sportgeräten beziehungsweise dessen Lagerung nach erfolgter Anschaffung ein weiteres Argument für alternative Materialien im Sportunterricht. Kleine Spiele mit Alltagsmaterialien sind in vielen Fällen ortsunabhängig und können ebenfalls auf dem Schulhof, im Foyer oder sogar in der Freizeit nachgespielt werden (Frank & Eckers, 2011).

Im geplanten Arbeitskreis steht zunächst eine kurze theoretische Einführung zur Be-deutung und zum praktischen Einsatz von Alltagsmaterialien im Sportunterricht im Vor-dergrund. Danach soll eine beispielhafte Umsetzung sowohl im Rahmen von kleineren Stationen als auch von raumgreifenden Spielformen selbst erlebt werden, um sich zum Abschluss Gedanken zur Beschaffenheit von Steinen und dem Zusammenhang zur Aufmerksamkeit im Alltag zu machen.

Schwerpunkt: Sekundarstufe I & II

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Halle 4

Referent/in: Sebastian Karpinski

Das Leistungsprinzip kann nicht nur als ein Grundstein unserer Gesellschaft angese-hen werden, sondern bestimmt ebenfalls maßgeblich die schulische Laufbahn von Kin-dern und Jugendlichen. Auch im Sportunterricht sind Leistung und unterschiedlichste Arten von Leistungsfähigkeit (konditionell, koordinativ, kognitiv) zentrale Bestandteile, dies nicht nur für Schüler:innen, sondern auch für Lehrkräfte bspw. in der methodisch, didaktischen Konzeption von Sportunterricht angelehnt an die Rahmenvorgaben für den Schulsport und die Curricula des Landes NRW. Die Leistungsfähigkeit von Schü-ler:innen ist in Folge dessen sicherlich ein Parameter, der den Bildungserfolg entschei-dend mitbeeinflusst.

Life Kinetik, dass vom Diplomsportlehrer Horst Lutz entwickelte Training, setzt dort an. Es zielt auf eine Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit anhand einer „bes-sere[n] Vernetzung und (…) Nutzung aller Areale des Gehirns“ (Lutz, 2017, S. 27) mithilfe verschiedener Übungen, die eine Kombination aus den Bereichen „Wahrneh-mung + Gehirnjogging + Bewegung“ darstellen (ebd., S.27).

Der Workshop gibt einen Einblick in die Grundlagen von Life Kinetik und dessen Ver-ortung/Anwendung im Kontext Schule anhand eines kurzen Impulsvortrages mit inte-grierten und anschließenden Übungen. Im Fokus stehen sowohl Anwendungsbei-spiele im Klassenzimmer als auch Übungen für die Sporthalle. Damit sollen einerseits die unterschiedlichen Unterrichtssettings im Lern- und Lebensraum Schule und ande-rerseits die differenten Einsatzmöglichkeiten von Life Kinetik Berücksichtigung finden.

Schwerpunkt: alle Schulformen

Zeitblock: 13:00 – 14:30 Uhr

Ort: Gymnastikraum

Referent/in: Helge Ebbinghaus

Dieser Inhaltsbereich des Schulsports umfasst Kampfspiele und Zweikampfsituationen ohne und vor allem mit direktem Körperkontakt, wobei das Miteinander im Vordergrund steht.

Ringen und Kämpfen in der Schule ist hier nicht als normierte Sportart, sondern allgemeiner als regelgeleitetes Miteinander-Kämpfen zu verstehen.

Die TN (Vorerfahrungen sind nicht erforderlich) sollen adressatengerecht eigene Er-fahrungen im schulischen Ringen und Kämpfen sammeln und diese reflektieren. Der Arbeitskreis ist als exemplarischer Durchlauf durch schulformübergreifende Unter-richtsvorhaben geplant und beachtet hierbei besonders die Einführung in die Zwei-kampfsportart Judo.

Angesichts der Kürze der Zeit werden folgende Unterrichtsschwerpunkte exemplarisch angesprochen:

- Gegeneinander setzt miteinander voraus

- Spielerische Kampfformen kennen lernen und erfahren

- Kooperative Techniken aus körpernahen Zweikampfsportarten erlernen und er-proben

- Verantwortung, Achtsamkeit und Fürsorge im Umgang mit sich und anderen erfahren

- Sicher fallen lernen und erfahren

- Kräfte messen und kämpfen am Boden und im Stand

Hinweis: Bitte älteres und langes Sportzeug, möglichst ohne Reißverschluss (z.B. alten Jogginganzug) anziehen.

Schwerpunkt: alle Schulstufen

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Seminarraum 0.103

Referent/in: Dr. Svenja Kamper

In der Veranstaltung geht es um die Frage, welchen Beitrag das Fach Sport leisten könnte und sollte, um das übergeordnete Ziel aller Schularten zu verfolgen, dass Schü-lerinnen und Schüler die eigene Medienanwendung kritisch reflektieren und Medien aller Art zielgerichtet, sozial verantwortlich und gewinnbringend nutzen zu können (vgl. KMK, 2017, S. 19). Hierfür werden zunächst an ausgewählten Beispielen Möglichkei-ten vorgestellt und ausschnitthaft erprobt, wie digitale Medien in den Sportunterricht integriert werden können. Im Anschluss werden die Grenzen und Risiken beim Einsatz digitaler Medien diskutiert. Denn gerade für den Sportunterricht, in den die Schülerin-nen und Schüler sich selbst und ihre Körperlichkeit exponiert einbringen (vgl. Miethling & Krieger, 2004) und aufgrund der Gefahr der gleichzeitigen Einengung des Lernziel-horizontes infolge der Nutzung spezifischer Medien erscheint es besonders wichtig, die Grenzen und mit jedem Medium verknüpften Implikationen zu reflektieren. Am Bei-spiel der Walkthrough-Methode (Meister & Slunecko, 2021), einer Forschungsme-thode zur Analyse von APPs, soll abschließend vorgestellt werden, wie bei Schülerin-nen und Schülern die kritische Reflexion über Medien angestoßen werden könnte.

Schwerpunkt: Oberstufe

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Halle 1

Referent/in: Benjamin Büscher

Trotz fester Verankerung im Kernlehrplan, nimmt das Bewegungsfeld 8 „Gleiten, Fah-ren, Rollen“ (u.a. MSW NRW, 2019, S. 19) in der unterrichtspraktischen Umsetzung im Schulalltag nach wie vor eine eher randständige Position ein. Erste Gründe lassen sich mit dem erhöhten Materialaufwand, hartnäckigen Sicherheitsbedenken und einer in der Breite gering ausgeprägten Fachexpertise der Lehrkräfte, welche auch auf die lückenhafte Berücksichtigung in der Aus- und Fortbildung zurückzuführen sind, antizi-pieren (Büscher et al., 2022). So werden Roll-, Wasser- oder Wintersportarten ver-mehrt in den außerunterrichtlichen Schulsport, in die Pausen, offene Ganztagsange-bote und – nicht zuletzt – auf Exkursionen ausgelagert (Karpinski & Büscher, 2023). Letztere eröffnen mit ihren wesentlich flexibleren Zeit- und Raumvorgaben ganz ei-gene Bildungsanlässe, bleiben jedoch häufig auf konzentrierte Zeiträume beschränkt und werden nur selten im Regelunterricht kontextualisiert (Erhorn & Schwier, 2016).

Der Workshop macht ein erstes Angebot der spielerischen Erprobung von motorischen Basiskompetenzen im Sportunterricht zur Vor- oder Nachbereitung von außerunter-richtlichen Bewegungsangeboten im Bewegungsfeld 8 (Büscher, 2022). Die Übungs- und Spielformen stellen den Anspruch an Regelschulen mit dem Standardinventar von Sporthallen in sämtlichen Lerngruppen und Schulformen durchführbar zu sein. Nichts-destoweniger können gerne eigene Rollgeräte mitgebracht und in den Übungsbetrieb ergänzt werden. Die sonst verpflichtende Schutzkleidung wird für den Workshop nicht vorausgesetzt.

Schwerpunkt: 7.-12. Klasse

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Halle 2

Referent/in: Timo Sander & Leonie Schuchart

In diesem Workshop stellen wir die Grundlagen des Lacrosse-Sports vor und geben Vorschläge zur Umsetzung im Sportunterricht. Neben einer kurzen theoretischen Vorstellung des kanadischen Nationalsports wird viel praktisch erprobt: Passen und Fangen, Torschüsse und mögliche Trainings- und Spielvarianten für den Unterricht. Spielerisch wird so nicht nur eine vielseitige Teamsportart sondern auch zugleich ein taktikorientiertes Unterrichtsvorhaben kennengelernt.

Schwerpunkt: Sekundarstufe I & II

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Halle 3

Referent/in: Jürgen Swoboda

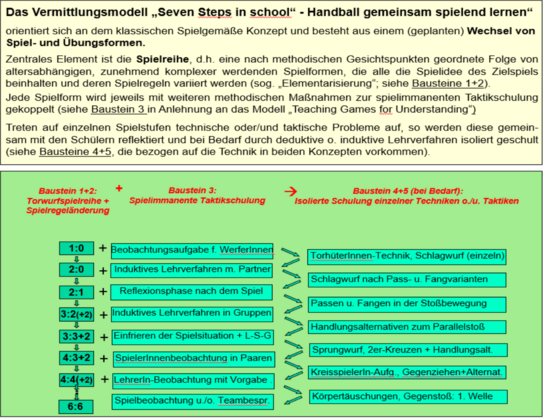

Das Modell „Seven steps in school – Handball spielend gemeinsam lernen“ stellt einen didaktisch-methodischen Ansatz zur Vermittlung des Handballspiels unter den Perspektiven „Das Leisten verstehen und einschätzen“ sowie „Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen“ dar. Bezogen auf das Handballspiel sollen gleichzeitig ausgewählte Techniken und Taktiken erfahren, verbessert und verstanden sowie gleichzeitig die soziale Handlungsfähigkeit der Schüler:innen gefördert werden.

Im Arbeitskreis wird das Modell (siehe links) für die Sekundarstufe I und II in zwei Varianten vorgestellt und exemplarisch erprobt bzw. theoretisch besprochen:

-

Spielen lassen mit spielimmanenter Taktikschulung (vgl. Bausteine 1-3)

-

Zusätzliches isoliertes Üben ausgewählter technischer oder taktischer Elemente (vgl.Bausteine 4+5)

Da in der Schulpraxis natürlich Mischformen möglich sind, schließen Reflexionen zur Evaluation und Modifikation des Vermittlungsmodells unter variierenden schulischen Rahmenbedingungen den Arbeitskreis ab.

Schwerpunkt: Sekundarstufe I & II

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Halle 4

Referent/in: Schröder, Britta & Bergmann, Jana

Kollaboratives Lernen (bzw. kooperatives Lernen) gilt als eine besonders effektive Lernform in allen Fachbereichen (Dyson & Casey, 2012; Johnson et al., 2014; Johnson et al., 1981). Digitale Medien können dabei eine vertiefte Zusammenarbeit der Lernen-den fördern (Sung et al., 2017). Im Tanzen hat sich gezeigt, dass eine digitale video-basierte Lernumgebung Studierende beim Beschreiben und Evaluieren ihrer prakti-schen Erfahrungen unterstützen kann (Leijen et al., 2009). Die Perspektive „von au-ßen“ durch Videos und der Austausch mit anderen Gruppen zu eigenen Bewegungs-gestaltungen wird als besonders positiv erlebt (Schröder & Jaitner, 2023). Durch die Arbeit mit Videos entstehen kollaborative Reflexionsmomente im Prozess der Bewe-gungsgestaltung. Der Einsatz von Videos kann aber auch eine Barriere für kollabora-tives Lernen darstellen (Schröder & Jaitner, 2023). Für eine erfolgreiche Umsetzung sind vor allem die Methodik und bestimmte Rahmenbedingungen von Bedeutung (Sung et al., 2017). Wie der digital-kollaborative Lernansatz im Sportunterricht – spe-ziell im Bewegungsfeld „Gestalten, Tanzen, Darstellen“ – sinnvoll eingesetzt werden kann, steht im Fokus dieses Workshops.

Im Arbeitskreis steht eine kurze theoretische Einführung in das Thema „Kollaboratives Lernern“ insbesondere im Zusammenhang mit digitalen Medien im Fokus. Chancen und Herausforderungen bei der Arbeit mit digitalen Medien in kollaborativen Lernset-tings und daraus abgeleitete didaktisch-methodische Konsequenzen werden aufge-zeigt. Danach werden Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe I und II vorgestellt, erprobt und im Anschluss weitere Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert.

Schwerpunkt: Sek II

Zeitblock: 14:45 – 16:15 Uhr

Ort: Gymnastikraum

Referent/in: Karolin Margarete Franken

Die medial präsente & vielfach polarisierende Sportart Olympisches Boxen gilt als nicht ver-einbar mit den Rahmenvorgaben für den Schulsport in Nordrhein-Westfalen (Landesstelle für den Schulsport NRW, 2020) & bleibt somit im sportunterrichtlichen Kontext verboten. Beson-ders die gesundheitlichen Gefährdungspotenziale infolge einer falschen Anwendung der mög-licherweise aggressionsfördernden Boxtechniken werden im Zuge der Argumentation eben gegen die Implementierung der ursprünglichen Form des klassischen Boxens mit Vollkontakt in den Sportunterricht angeführt. Trotz der genannten Negativaspekte vereint der Boxsport Elemente aus den Bereichen der Koordination sowie Kondition, die bisweilen in der abgewan-delten Form des Fitnessboxens, zunehmend auch bekannt als Trendsportart in Fitnesscentern & Boxvereinen, den gesamten Bewegungsapparat beanspruchen (Käser, 2012). Die Förde-rung der eigenen Körperwahrnehmung durch die „erprobende Auseinandersetzung mit kondi-tionellen Belastungen“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-West-falen [MSW NRW], 2014, S.16) sowie die Auseinandersetzung mit den eigenen koordinativen Fähigkeiten im Rahmen des fitnessorientierten Boxens ist in dem Bewegungsfeld Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen (1) zu verorten & bietet eine erste Mög-lichkeit der Begründung zur Auswahl einzelner Inhalte aus dem Bereich des Fitnessboxens für den Schulsport. Daran anknüpfend erscheint die Verbindung von box- und tanzspezifischen Elementen besonders geeignet, um das pädagogische Potenzial des Boxsports zu unterstrei-chen & gleichwohl die Kreativität der Schüler:innen zu fördern (Gerlach & Gerlach, 2019). Das experimentelle Erleben des Zusammenwirkens von Rhythmus/Musik & boxerischen Bewe-gungshandlungen in Form einer Trainingschoreographie knüpft inhaltlich an das thematische Spektrum des Bewegungsfeldes Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewe-gungskünste (6) an und begünstigt durch die Initiierung kreativer Schaffensprozesse die Mo-tivation der Schüler:innen. Der Workshop soll im ersten Teil einen Einblick in die Theorie und Praxis des Fitnessboxens bieten. Im zweiten Teil verknüpfen die Teilnehmer*innen in koope-rativer Zusammenarbeit die zuvor erworbenen boxerischen Elemente unter Berücksichtigung eines (gerne auch selbst ausgewählten) Musiktitels miteinander & entwickeln gemeinsam eine Trainingschoreographie.